摘要

客观的

研究《围产期杂志》在COVID-19之前和期间的作者性别分布。

研究设计

我们从《围产期杂志》网站上收集数据。作者性别由Genderize确定。IO或系统的互联网搜索。我们的主要结果是大流行期间(2020年3月至2021年5月,第二阶段)妇女发表的文章数量与前15个月期间(第一阶段)之间的差异。我们使用卡方检验分析数据。

结果

从第一阶段到第二阶段,出版物增加了8.9%。女性作者略多于男性作者(62%)和总体作者(53%),但最后作者较少(43%)。不同时期女性作者的分布没有差异。

结论

尽管在COVID-19大流行期间,作者的性别分布没有显著变化,但总体上有所增加。考虑到大多数新生儿科医生是女性,女性作者总体上仍然代表性不足,特别是作为最后一位作者。

简介

在医学职业的许多方面,包括在学术工作和职业发展方面,性别差异都得到了充分的证明[1,2,3.].虽然大多数儿科和母胎医学医生是女性[4,5,在儿科期刊中,女性医生作为作者和编辑的比例偏低[4,6,7,8].女医生获得的外部资助也比男医生少,这可能会阻碍她们的研究成果。9].与男医生相比,女医生晋升较慢,担任的领导职位较少[3.,10].某些领导职位可授予学术成就较高的医生[11];因此,作者身份的不平衡可能会导致领导角色的性别分配不平等。与学业竞争的家庭责任也可能加剧性别差异。女性医生报告说,与男性相比,女性医生在照顾孩子、家庭义务和支持家庭生活上承担了更多的责任和时间。12,13].女性新生儿学家比男性更有可能有一个全职工作的另一半,家里有更小的孩子,这导致她们在全职工作时承担更大比例的家务。11,14].家庭责任的不均衡分配可能会妨碍他们的专业参与,并在学术生产力和职业发展方面造成性别差异[4].

2019冠状病毒病大流行极大地改变了许多工作和家庭生活领域,并扩大了学术医学领域现有的性别不平等[15].学术生产受到若干工作影响的直接阻碍,例如研究项目停滞不前[16],同时也破坏了工作与生活的平衡,对女性的影响尤为严重[17].家庭生活责任方面的基线性别差异加剧,主要是由于儿童保育和家庭教育需求[14,18,19].许多机构在大流行期间未能制定管理带薪工作和护理责任的标准,尽管许多机构建议请假以支持护理需求[20.].自大流行开始以来,男女作者之间的差距扩大了[21,22,23].美国儿科学会新生儿-围产期医学部的官方杂志《围产期杂志》指出,自大流行开始以来,手稿提交量有所增加,但性别分布不明[24].

作者性别还没有在专门的新生儿科杂志中进行过研究。我们的目标是研究《围产期杂志》作者的性别分布,以及自COVID-19大流行开始以来它们可能发生的变化。我们假设,在基线和大流行开始以来,女性医学科学家在围产期杂志上发表的手稿比男性少得不成比例。

方法

数据收集

我们从公开的围产期杂志网站获得了数据,其中包括2018年12月至2022年3月的问题帖子。我们包括原创调查文章(文章,质量改进)和委托文章(社论,评论文章,评论和观点);期刊俱乐部、简短通讯和通信文章类型被排除在外。我们收集了以下变量:第一作者和最后作者的名字、投稿和出版日期、第一作者的国家和机构、文章类型,以及文章是否被列为基金支持。我们使用Genderize来确定作者的性别(女性、男性、非二元或不确定)。IO来评估作者的名字。当分配性别的概率≥0.95时,我们将该性别分配给作者。当概率<0.95时,我们应用次要方法来分配性别。我们按照以下顺序在网上搜索作者,直到找到作者:1)机构网站,2)ResearchGate, LinkedIn和Doximity, 3)一般谷歌搜索。我们根据列出的可用代词,或者根据女性或男性的外表来划分性别。

分析

我们的主要结果是大流行期间(2020年3月- 2021年5月,第二阶段)女性作者提交的出版物数量与前15个月期间(2018年12月- 2020年2月,第一阶段)之间的差异。如果出版物的第一作者或最后作者不确定或非二元性别,或缺少最后作者,则排除在此分析之外。采用单因素分析进行描述性统计,卡方检验检验差异。p值< 0.05为统计学显著性水平。所有分析均使用IBM SPSS, Version 28.0.1.0 (142, Armonk, NY, USA);代码可根据要求提供。隶属于Ann & Robert H. Lurie儿童医院的Stanley Manne研究所的机构审查委员会对这项工作(# 2021-4658)进行了监督,并由于使用了公开数据而放弃了同意的需要。

结果

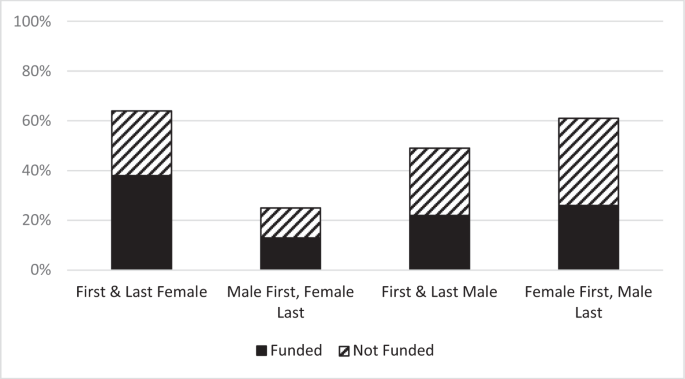

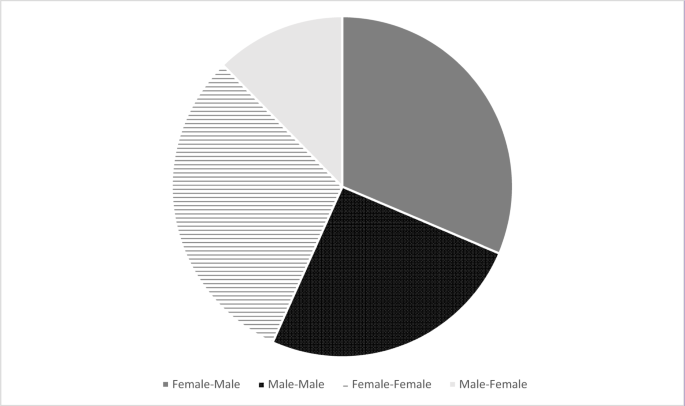

我们确定了2018年12月至2021年5月期间提交的712篇论文,并将672篇纳入最终队列。12份出版物只有一名作者(75%的单作者出版物为男性作者),28份出版物的作者姓名为不确定的二元性别(占收集的1412名作者的2.0%)。出版物和作者特征如表所示1.第一至第二期间提交的出版物增加了19.6%。总体而言,与男性作者相比,女性作者略多(52.8%),但最后一位作者较少(43.3%)。42%的出版物得到了资金支持,其中58%的作者为女性(作者地位和性别组合如图所示)。1、补充).关于性别之间的联合出版,最常见的配对是男性,最后一位作者,女性第一作者,尽管单性别作者的出版物比混合性别的更常见(图2)。2、补充).

从第一期到第二期,女性和男性作者的比例在总体上、第一篇和最后一篇作者的比例上没有统计学上的显著差异。非美国第一作者发表的论文比例(n= 143)在第一至第二期间增加了23.1%,但增加不显著(p= 0.06)。在这143名非美国第一作者中,60.8%为女性,在第一和第二阶段分别为54.5%和64.8%。第一期至第二期邀请文章比例增加50% (p= 0.03)。在受邀文章的208位第一作者和最后作者中,女性总体占41.8%,第一和第二阶段分别占36.5%和44.8%。

讨论

这项对《围产期杂志》作者性别分布的分析证明了几个关键的发现。首先,《围产期杂志》在大流行期间的出版物有所增加。其次,男性和女性作者发表的论文比例在不同时期相似,这表明该期刊的性别作者分布在COVID-19大流行期间没有显著变化。第三,虽然女性作者总体上多于男性作者,并且在第一位置,但在后一个位置和受邀文章的作者较少。2020年,71%的新生儿科医生获得委员会认证,总体比例为56%,过去十年中70%的新加入研究员是女性[4],女性作为作者,尤其是作为最后的作者,以及在《围产期学杂志》(Journal of Perinatology)上受邀发表文章的比例偏低。

这些趋势在COVID-19大流行早期引发了人们对学术生产力的好奇。值得注意的是,在这次大流行期间,《围产期杂志》的投稿量增加了36% [24],其他期刊也有类似报道[21,22,23].这一发现可能反映了大流行之前的工作,因为手稿准备通常是之前几个月到几年研究的高潮。然而,这种影响也可以归因于大流行为开展研究和产生学术产出提供了机会。COVID-19大流行是一种对研究人员来说至关重要的新疾病,要求增加出版物,向该领域宣传其围产期影响。一些研究人员可能会有不同的时间花在写手稿上,因为工作场所(例如,通勤和参加会议的时间更少)和社会(例如,休闲活动的可用性更少)关闭。然而,许多报告指出,大流行对专业责任和个人义务都产生了重大负面影响,从而干扰了工作;令人担忧的是,这些报告显示对女性的负面影响更大[14,17,18,19,25].虽然我们发现《围产期杂志》在大流行前和大流行期间作者的性别比例没有变化,但关于这一主题的文献显示了复杂的结果[21,22,23,26,27,28].随着大流行的持续,这些趋势值得关注,其对学术工作的真正影响仍有待观察。

虽然女性作为最后作者的人数在不同时期有所增加,但这一发现并不显著,女性的人数仍然不足;其他研究也同样记录了女性代表性不足的情况[7,27].第一期至第二期受邀文章数量的增加可能是由于《围产期杂志》编辑人员采取了与大流行无关的战略努力[24].虽然看到受邀作者中女性作者的比例也有所增加令人欣慰,但女性的比例仍然不足,这一发现也在对2500多家期刊的评估中得到了证明[29].从我们收集的数据中无法获得哪位作者是受邀作者,因此无法对这种性别分布进行更深入的解释。我们的研究结果引起了人们的严重关注,因为在基线时,女性在作者人数中所占比例不足,而学术生产力对学术医学的职业发展具有关键影响[9,23,30.].

这项研究受限于围产期杂志网站上的信息。我们无法确定作者的职业,可能包括新生儿学家以外的学科(例如,学生、护士、统计学家)。没有说明资助这些出版物的作者,限制了这种基于性别的分析。我们分析了第一作者的国家,尽管完整的作者团队可能来自同一个、不同的或多个国家。我们选择只研究第一作者和最后作者,因为这些作者通常对一篇手稿做出了最大的贡献和责任,尽管包括中间作者可能会显示不同的结果。其他对作者身份的分析,如种族或职业水平,由于网站数据的可用性,是不可行的。除了被接受的稿件之外,对被拒绝的稿件进行分析可以提供所有投稿的更可靠的情况,可以更好地代表大流行期间的学术生产力,并可以审查稿件接受率的性别差异,但这些数据无法获得。后一点仍然是未来研究的重要领域。最后,我们的方法有可能对作者的性别进行错误分类。

我们相信我们的领域可以做出改变,解决作者身份上的性别差异。个人可以在指导、学术工作和选择合著者的过程中注意性别偏见。出版商可以采取措施提高性别数据的透明度和可获得性。他们可以通过提交来收集关于性别和职业水平的数据,每年审查这些数据,并通过网站上的仪表板报告这些分析。为了减少审稿过程中潜在的隐性性别偏见,他们可以在文章分析和审稿策略方面为审稿人提供支持和教育。编辑人员可以举办研讨会或网络研讨会,并将这些录制的资源发布到网上。为了鼓励被邀请文章的性别分布平衡,期刊可以通过邀请来前瞻性地跟踪性别。

需要进一步探索作者的性别差异以及COVID-19大流行对新生儿劳动力的纵向影响。我们在《围产期杂志》上对作者性别分布的分析表明,加大努力将是促进新生儿科领域学术生产力和职业发展方面的性别平等的关键。

参考文献

Joseph MM, Ahasic AM, Clark J, Templeton K.医学女性现状:历史,挑战和多样化劳动力的好处。儿科。2021;148:e2021051440C。

Spector ND, Asante PA, Marcelin JR, Poorman JA, Larson AR, Salles A,等。儿科妇女:平等、多样性和包容性的进展、障碍和机会。儿科。2019;144:e20192149。

2018-2019学术医学中的女性状况:探索平等的途径[互联网]。对象。https://www.aamc.org/data-reports/data/2018-2019-state-women-academic-medicine-exploring-pathways-equity.访问时间:2022年6月17日。

|美国儿科委员会[互联网]。2022.https://www.abp.org/content/general-information-all-certified-diplomates.访问13年6月2022。

梅建勇,李志刚,韩春春,饶瑞,Krakow D, Afshar .在母胎医学研究生课程中演讲者的性别代表:20年回顾。Am J Obstet妇科MFM。2020; 2:100131。

Jagsi R, Griffith KA, Stewart A, Sambuco D, DeCastro R, Ubel PA。内科研究人员薪酬的性别差异。《美国医学协会杂志》上。2012; 307:2410-7。

Puri K, First LR, Kemper AR.儿科研究作者性别分布趋势:2015-2019。儿科。2021;147:e2020040873。

威廉姆斯WA,加维KL,古德曼DM,劳德代尔DS,罗斯LF。性别在《儿科杂志》2015-2016中发表的作用:平等的评论,不平等的机会。儿科杂志,2018;200:254。

Oliveira DFM, Ma Y, Woodruff TK, Uzzi B.美国国立卫生研究院首次资助男性和女性首席研究员的比较。《美国医学协会杂志》上。2019; 321:898 - 900。

里德DA,恩德斯F,林铎R,麦克利斯M,林铎KD。在整个学术生涯中,医生学术生产力和领导任命的性别差异。2011; 86:43-7。

Horowitz E, Randis TM, Samnaliev M, Savich R.医学中女性的平等-新生儿学家发现问题。中华医学会围产期杂志2021;41:35 35 - 44。

乔利,格里ith KA, DeCastro R, Stewart A, Ubel P, Jagsi R.高成就的年轻医学研究者在养育和家庭责任上花费的时间的性别差异。安实习医学2014;160:344-53。

刘志强,李志强,李志强,等。9952名学院派医生研究成果的性别差异。喉镜。2013;123:1865 - 75。

马彻KZ, Kushnir A, Oji-Mmuo CN, Kataria-Hale J, Lingappan K, Kwon S,等。冠状病毒疾病-2019对新生儿医生工作量的影响。儿科杂志,2022;242:145。

女医生与COVID-19大流行。《美国医学协会杂志》上。2020; 324:835-6。

Myers KR, Tham WY, Yin Y, Cohodes N, Thursby JG, Thursby MC,等。COVID-19大流行对科学家的影响不平等。纳特·哈姆·毕晓夫,2020;4:880-3。

Dillon EC, Stults CD, Deng S, Martinez M, Szwerinski N, Koenig PT,等。在美国医疗保健系统中,女性、年轻临床医生和护理人员在COVID-19期间的倦怠和幸福经历。J Gen实习生医学2022;37:145-53。

孙晓明,王晓明,王晓明,等。新型冠状病毒病与儿童心脏病专家的性别差异。Am J Cardiol, 2021; 147:137-42。

Matulevicius SA, Kho KA, Reisch J, Yin H.学术医学教师对COVID-19大流行前后工作生活平衡的看法。《美国医学协会杂志》上。网络公开赛。2021;4:e2113539。

纳什M,丘吉尔B.在COVID-19期间的关怀:澳大利亚大学对管理远程工作和护理责任的反应的性别分析。Gend Work Organ. 2020; 27:833-46。

威廉姆斯WA,李A,古德曼DM,罗斯LF。2019年冠状病毒疾病大流行对《儿科杂志》作者性别的影响:国际男性研究人员不成比例的生产力。儿科杂志,2021;1:50-4。

郭胜坤,陈志强,陈志强,等。COVID-19大流行对肺部和重症监护期刊作者性别和稿件接受率的影响安Am Thorac Soc。2022。https://doi.org/10.1513/AnnalsATS.202203-277OC.Epub提前打印。

Wright KM, Wheat S, Clements DS, Edberg D.家庭医学研究的性别差异。安内科。2022;20:32-4。

Gallagher P. Gallagher PG.个人沟通,2021-2022。

Staniscuaski F, Kmetzsch L, Soletti RC, Reichert F, Zandonà E, Ludwig ZMC,等。在COVID-19大流行期间,性别、种族和父母身份影响学术生产力:从调查到行动。前沿精神。2021;12:663252。

韦纳先生,李勇,Nead KT。在COVID-19大流行之前和期间,预印本研究资料库中女性和男性通讯作者的比例比较。3:e2020335。

菲什曼M,威廉姆斯WA,古德曼DM,罗斯LF。2001-2016年儿科期刊原创研究作者的性别差异。儿科杂志,2017;191:244。

平霍-戈麦斯AC,彼得斯S,汤普森K, Hockham C, Ripullone K, Woodward M,等。女人在哪里?2019冠状病毒病研究中的性别不平等。英国医学杂志,2020;5:e002922。

王晓明,张晓明,张晓明,张晓明。中国医学期刊邀请评论作者的性别差异研究。美国医学会网络公开赛2019;2:e1913682。

Silver JK, Poorman JA, Reilly JM, Spector ND, Goldstein R, Zafonte RD.在高影响力儿科期刊上发表透视型文章的女性医生作者的评估。美国医学会网络公开赛2018;1:e180802。

资金

这项研究得到了2021年美国儿科学会新生儿-围产期医学战略拨款的支持。

作者信息

作者及隶属关系

贡献

研究设计(LG, CD, RS, PG, KM),数据收集(LG, KM),分析(LB),初稿草稿(LG),所有作者对手稿的实质性内容进行批判性修改,并批准最终版本。

相应的作者

道德声明

相互竞争的利益

作者声明没有利益竞争。

额外的信息

出版商的注意施普林格自然对出版的地图和机构从属关系中的管辖权主张保持中立。

权利和权限

根据与作者或其他权利持有人签订的出版协议,自然或其许可方(例如,社会或其他合作伙伴)对本文拥有排他性权利;作者对这篇文章接受的手稿版本的自我存档仅受此类出版协议的条款和适用法律的约束。

关于本文

引用本文

加德克,L.,达曼,C.,萨维奇,R.。et al。COVID-19期间《围产期杂志》作者性别分析。J Perinatol(2022)。https://doi.org/10.1038/s41372-022-01551-x

收到了:

修改后的:

接受:

发表:

DOI:https://doi.org/10.1038/s41372-022-01551-x