摘要

睡眠质量差会影响一个人的健康和幸福。睡眠质量受到长时间工作、工作压力和轮班工作等工作条件的影响,但几乎没有证据表明高工作强度与睡眠质量之间存在关系。利用澳大利亚家庭、收入和劳动力动态(HILDA) 2013年和2017年调查波的数据,本研究应用滞后模型来调查睡眠质量不佳(一种衍生的睡眠质量综合指标)是否与工作强度有关。这项研究采用了全国具有代表性的13,661名25-64岁的澳大利亚工作人员样本,发现工作强度和睡眠质量之间存在很强的正相关关系,个人的睡眠质量随着工作强度的增加而恶化。工作强度与睡眠质量之间的关联甚至比长时间工作与睡眠质量之间的关联更强。这为制定和实施旨在降低工作强度的工作场所政策提供了潜在的好处。这样做可以帮助解决澳大利亚睡眠方面的挑战,并为个人、工作场所和更广泛的社会带来更好的工作和健康结果。

简介

超过一半的澳大利亚成年人至少有一种睡眠状况会影响他们健康生活的能力(Reynolds et al.,2019).睡眠质量不仅影响个人健康,还会对工作场所、生产力和澳大利亚人口产生更广泛的影响。据估计,睡眠不足占澳大利亚总疾病负担的3.2%,每年给经济造成354亿美元的损失(Streatfeild et al.,2021).

睡眠质量受到工作条件的影响,尤其是长时间工作和轮班工作。工作时间很长,在澳大利亚通常被认为每周超过60小时(ABS,2021),与睡眠时间和质量减少有关(Virtanen et al.,2009;Nakashima等人,2011;金,李,2015).轮班工人和高工作量和工作压力的工人更有可能经历睡眠障碍(Akerstedt et al., 2002a;Akerstedt等人,2002b;邓等人,2020).

在15岁以上的澳大利亚人中,只有56.4%的人认为自己的健康状况很好或非常好(ABS,2018).虽然睡眠可以直接影响健康,但睡眠也与许多常见的健康状况有关(Bjorvatn等人,2007;Cho等人,2013;Miyata等人。2013;Moraes等人,2013;Rahe等人,2015).睡眠质量差影响了澳大利亚很大一部分人。在一项针对2000多名澳大利亚成年人的研究中,59.4%的人报告说,每周至少有三次经历至少一种睡眠质量差的症状,不同年龄和性别的研究结果保持一致。尽管如此,只有30%的受访者在过去一年中与医疗保健专业人员讨论过睡眠问题(Reynolds et al.,2019).此外,医疗保险福利计划(MBS)的数据显示,0.67%的澳大利亚成年人声称患有医疗保险诊断性睡眠障碍(AIHW,2021).显然,虽然许多澳大利亚人都经历过睡眠质量差的问题,但很少有人寻求专业咨询或治疗。

长时间工作、工作压力和轮班工作与健康和睡眠质量的关系已经得到了广泛的研究(Härmä等人,2018;Nakashima等人,2011;维尔塔宁等人,2009;金,李,2015),然而,几乎没有证据表明工作强度和睡眠质量之间存在关联。每周工作时间长与睡眠时间缩短和入睡困难有关(Virtanen et al.,2009;Nakashima等人,2011;金,李,2015).工作时间长的员工报告说,他们的睡眠时间更少,或者他们太累了,导致他们在睡觉前需要更长的时间来放松精神(Meijman et al.,1992;Sluiter,1999).尽管工作时间对于理解工作条件和睡眠质量之间的关系是不可或缺的,并且与工作强度有关(Piasna,2018),工作时数未必反映工作强度。因此,为了本研究的目的,工作时间将被视为一个可能的混杂因素并加以控制。

轮班工作与睡眠质量和睡眠时间有关,夜班工人更有可能经历睡眠障碍(邓等人,2020;Akerstedt等人,2002a;Akerstedt等人,2002b)。夜班和早班工作也与入睡困难有关(Härmä等人,2018).睡眠质量差可能是由于轮班工人的正常昼夜节律被打乱(James et al.,2017).有趣的是,一些来自轮班工人的证据表明,轮班工作与疲劳和嗜睡感有关,而不是与高强度工作相关的睡眠质量差(Härmä等人,2018;Kalimo等人,2000).因此,更普遍地调查工作条件的研究可能受益于将轮班工作作为分析中需要控制的混杂因素。

高工作要求、工作量、工作紧张和工作压力等工作条件会影响睡眠质量(Kalimo et al.,2000;Akerstedt等人,2002a;De Lange等人,2009;Cropley等人,2006Lallukka等人,2010).通常,这些特征表现为一种观念,即有太多的事情要做,需要快速完成所有的工作要求,从而导致高强度的工作。然而,几乎没有证据表明工作强度和睡眠质量之间存在关联,初步研究表明,工作强度和睡眠之间可能存在相互关系(Van Laethem等人,2015).

睡眠质量是澳大利亚人口健康研究的一个重要方面,指出超过一半的成年人睡眠质量差(雷诺兹等人,2019).由于缺乏检验工作强度和睡眠质量的证据,我们的研究不仅将加深我们对工作条件如何影响澳大利亚人口的理解,而且可能有助于旨在改善个人和人口健康以及澳大利亚经济的政策和法规的设计和实施。从工作场所的角度来看,开发这些知识将提高生产力和员工保留率。例如,旨在改善工作条件的政策,如减少工作量、工作强度、时间压力和长时间工作,可能有利于促进更好的睡眠质量,影响活力、心理健康和总体健康,并最终提高生产力(Doan等人,2022;吉列等人,2020).从健康的角度来看,迫切需要这项研究来解决影响澳大利亚大部分人口福祉的健康状况。由于睡眠质量差会对健康和经济产生广泛的负面影响,因此进一步了解可能影响睡眠质量的因素很重要。

研究假设

本文旨在研究高强度工作与睡眠质量之间的关系,为更好的工作场所政策的设计和实施提供信息,并最终提高个人的睡眠质量。这是通过模拟工作强度和睡眠质量之间的关系来验证的。据推测,在高强度工作条件下工作的人更有可能经历较差的睡眠质量。

数据和方法

数据和变量

数据和样本

本研究使用了澳大利亚家庭、收入和劳动力动态调查(HILDA)的数据,这是一项始于2001年的具有全国代表性的研究。HILDA每年从1.7万多名澳大利亚人收集有关健康、就业和家庭状况的数据。关于调查设计的更多信息可以在墨尔本大学网页上的HILDA用户手册中找到:https://melbourneinstitute.unimelb.edu.au/hilda/.

分析中包括四个波,2013年和2017年的波,因为它们是唯一收集睡眠数据的波,2012年和2016年的波用于时间滞后模型。数据仅限于年龄在25岁至64岁之间的从业人员,我们的变量数据完整。连续变量(睡眠时间和工作时间)被顶部编码以去除极端异常值。最终样本量包括13,661个观测值。

睡眠质量的测量

良好的睡眠质量包括充足的睡眠时间(成人每晚7 - 9小时),入睡没有困难,没有睡眠障碍(Hirshkowitz et al.,2015).睡眠质量结果可能会因使用主观或自我评定的更客观的测量方法(如睡眠时间)而有所不同(Bassett et al.,2015),这种差异可能是由个人对什么是足够的或其他困难的感知差异所解释的。例如,中田(2011)的研究发现,每晚睡眠不足6小时或主观上睡眠不足加上工作时间长,与抑郁症的发病率较高有关。在这种情况下,根据标准定义,每晚睡眠时间足够但认为自己睡眠不足的人与客观上睡眠不足的人经历了相同的负面影响。因此,我们的睡眠测量结合了主观睡眠评分和客观睡眠时间测量,以更好地捕捉睡眠质量。

HILDA调查收集了一系列自我报告的睡眠测量方法,包括“在过去的一个月里,你有多少次因为无法在30分钟内入睡而入睡”和“在过去的一个月里,你有多少次服用药物来帮助你入睡”,可能的回答是(1)过去的一个月里没有;(2)每周少于1次;(3)每周1 - 2次;(4)每周三、四次;(5)每周5次或以上。参与者还被问及“你如何评价过去一个月的整体睡眠质量”,回答选项为(1)非常好;(2)较好;(3)较差的;(4)非常糟糕。HILDA还报告了一个构建的睡眠小时变量“每周睡眠小时数”,包括工作时间表和工作日、非工作日、周末和午睡的睡眠小时数。 As both sleep hours and sleep distribution contribute to sleep quality (Virtanen et al.,2009),我们使用主成分分析(PCA)方法结合这些变量来创建一个独特的睡眠质量测量,这是我们的主要研究结果。使用PCA方法构建的睡眠质量变量存在一些负值(负最小值为−2.04),因此,为了便于解释,在现有睡眠变量的基础上,以线性尺度添加2.04,将负值转化为正值(表2.04)1).在构建睡眠质量的唯一测量方法之前,使用Cronbach 's Alpha计算量表的信度系数。估计的量表信度系数大于普遍使用的标准0.70 (Lance et al.,2006).

衡量工作强度

工作强度被定义为工作中活动的速度与一个人完成工作的能力(时间、技能、工作经验和健康)的关系(塞西尔和帕尔默-琼斯,1998).工作强度可能有很多方面,包括多任务处理、时间短缺或时间压力、对健康的影响。多任务处理是指同时进行多种活动。时间贫困或时间压力可以被定义为缺乏时间来舒适地进行工作(Bardasi和Wodon,2010).多任务处理和时间压力可能会对健康产生负面影响(Cecile和Palmer-Jones,1998),反之,在相同工作量的情况下,健康状况较差的员工可能需要更多的时间来完成工作,这可能会导致更大的时间压力和更高的工作强度(Doan et al.,2021).

参与者被问及他们对一些自我报告的与工作相关的问题的同意程度(1表示非常不同意,7表示非常同意),这些问题包括:我必须在工作中快速工作,我必须在工作中非常紧张地工作,我没有足够的时间做我工作中的所有事情。这些问题是关于工作节奏、时间压力和工作量,这会影响工作后的身体疲劳/疲惫,进而影响睡眠时间和睡眠质量。使用主成分分析(PCA)方法,这三个变量被用来构建一个独特的“工作强度”变量。量表信度系数(内部一致性)的Cronbach’s alpha统计量为0.73。该系数大于普遍使用的标准0.70 (Lance et al.,2006).在我们的研究中使用的工作强度的构建得分与用于构建工作强度的所有这三个组成部分高度相关,范围为73 - 88%。

协变量

如前所述,变量范围可能会对睡眠质量产生混淆影响。因此,将以下变量分为四组,作为统计建模策略的一部分进行控制:个人特征(年龄、性别、种族、婚姻状况、澳大利亚州或地区、教育程度和现有的长期健康状况)、家庭特征(经济困难、有6岁以下的幼儿和从事无薪工作的时间)、工作特征(每周工作时间、工作时间表或轮班、雇佣合同类型和职业)和生活方式特征(饮酒、烟草使用,包括香烟和其他烟草制品,以及参加体育活动的频率)。

时滞变量

我们的一个模型是滞后模型。为工作强度、工作时间、饮酒状况、体育活动水平和吸烟状况创建了一年滞后自变量,以调整回归模型中睡眠质量与这些因素之间可能的相互关系。

分析模型

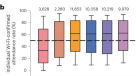

对得到的连续睡眠质量变量使用普通最小二乘回归(OLS)(范围为0.005 ~ 6.64;平均1.94(见表1))。我们的研究模型基于现有文献中关于工作条件和睡眠之间关系的证据(Åkerstedt等人,2002年,一个;Åkerstedt等,2002 b;De Lange等人,2009;维尔塔宁等人,2009;Nakashima等人,2011;Hwang等人,2019;邓等人,2020).因此,预测睡眠质量的模型包括个人和家庭特征、社会经济特征、工作属性(不包括我们的主要兴趣变量——工作强度)和生活方式,如吸烟、饮酒和体育锻炼。我们还在模型中调整了位置和时间效应。首先,在最小控制下进行OLS回归。这包括因变量(睡眠质量)和兴趣自变量(工作强度),以及年份虚拟变量和澳大利亚州或地区虚拟变量(表2)2在第二次OLS回归中纳入潜在的混杂变量(表1)2第三次回归与第2列的模型相似,但使用了可能受工人睡眠质量影响的时滞变量(工作强度、工作时间、饮酒状况、体育活动水平和吸烟状况),以避免反向关系(表2)2,列3)。脚注1这种方法使我们更接近于因果关系的估计,而不是在调查工作条件和睡眠的研究中通常报告的简单联系。

结果

表格1显示当前分析中使用的样本的描述性统计信息。综合睡眠质量变量的平均值为1.94,其中最小值为0.005,最大值为6.64,睡眠质量随着得分的增加而恶化。澳大利亚约四分之一的员工认为自己的睡眠质量很差或很差,37%的人每周至少有一次难以入睡,约12%的人需要吃药来帮助睡眠。每周平均睡眠时间为49小时,每晚约7小时。推导出的工作强度变量的平均值为4.026,最小值为0.0075,最大值为6.451,工作强度随着得分的增加而增加。

在所有三个回归模型中都发现睡眠质量与工作强度显著相关。基本OLS模型估计值(表2(列1)显示,工作强度每增加一个单位(范围为0.0075 ~ 6.4511),睡眠质量得分增加0.0837分(或8.37%),具有统计学意义(范围为0.005 ~ 6.64,得分越高,睡眠质量越差),这意味着工作强度增加对睡眠质量产生了不利影响(恶化)。

当进一步调整列2中的全套个人、家庭、工作和生活方式特征时(表2)2),所得结果与基本模型相似,工作强度系数略有增加,为0.0935。表格2还包括一系列可能的混杂变量的结果,正如预期的那样,这些结果被发现与睡眠质量显著相关。例如,如果一个人是离婚或分居的女性,是土著或托雷斯海峡岛民后裔,有长期健康问题,教育水平较低,有年幼的孩子,正在经历经济困难,工作班次不规范,吸烟,身体活动较少,那么此人更有可能经历较差的睡眠质量。滞后模型的结果见表2,列3也显示了与以往模型非常一致的结果(增加一个单位的工作强度效果为7.95%)。

讨论

这项研究调查了工作强度和睡眠质量之间的关系,发现较差的睡眠质量与较高的工作强度(工作强度得分较高)相关,这表明如果工人在工作条件下面临更高的工作量和/或时间压力,他们的睡眠质量就会下降(睡眠质量较差)。这些结果在所有回归模型中都是一致的,对协变量和滞后变量的调整没有导致结果的实质性变化。在最后的时滞模型中,工作强度每增加一个单元,睡眠质量分数就会下降约8%。

在了解工作强度对睡眠、员工留任和提高工作效率的影响之间,存在很大的转化差距。旨在改善工作条件的工作场所政策,如减少工作量、时间压力和延长工作时间,可以帮助改善睡眠质量、健康和生产力(Doan等人)。2022;Gibson和Shrader,2018;Swanson等人,2011).除了对个人健康的影响,睡眠质量差还与工作场所的负面结果有关,包括生产力下降、工资下降、旷工、出勤、受伤和职业安全问题(Streatfeild et al.,2021;Swanson等人,2011;罗斯金德等人,2010;Gibson和Shrader,2018;Park等人,2018).从经济角度来看,睡眠不好对个人和雇主都有影响。在个人层面上,每周多睡一小时已被证明能使个人的工资收入在短期内增加1.1%,长期内增加5% (Gibson和Shrader,2018).对于雇主来说,由于工人睡眠不足导致的疲劳和工伤造成的生产力损失估计在美国造成了每位员工每年1967美元的损失(Rosekind et al.,2010).在澳大利亚,2019-20财年,与睡眠相关的问题导致的生产力损失估计将造成77亿美元的损失(Streatfeild等人,2021).

我们的发现与当前文献一致(Akerstedt et al., 2002a;Akerstedt等人,2002b;林惇,2004;Ribet和Derriennic,1999;Kalimo等人,2000;黄和李,2019;邓等人,2020).现有的关于高强度工作和睡眠质量之间关系的研究结果有限,因为它们大多使用一到两种睡眠质量的二元测量方法,例如,参与者在一段时间内是否存在睡眠问题(是/否)(Linton,2004;Akerstedt等人,2002a;Akerstedt等人,2002b)。然而,在Ribet和Derriennic (1999),用五项睡眠质量指标来确定五项指标中有两项或更多肯定答案的睡眠障碍。另一项研究(Kalimo等人,2000)利用主成分分析从大量自我报告的睡眠质量测量中创建二分变量。我们的研究使用了类似的主成分分析,将三种睡眠质量指标(整体睡眠评分、30分钟内睡眠困难、服用药物来帮助睡眠)和每周睡眠时间的一种指标结合起来,以创建一个独特的睡眠质量变量。我们对睡眠质量的测量提供了一个更全面的睡眠方面。

回归模型中包含的许多潜在混淆变量(个人、家庭、工作和生活方式特征)被发现与睡眠质量显著相关,包括轮班工作、现有健康状况和每周工作时数。这些关联是预期的,并且与现有的研究一致(Virtanen et al.,2009;Nakashima等人,2011;金,李,2015;Akerstedt等人,2002a;邓等人,2020;Lamond等人,2000).值得注意的是,工作时间与睡眠质量的相关性很小,工作时间每增加10小时,睡眠质量仅下降3.2%。这表明,工作强度,而不是工作时间/小时,对睡眠有更大的影响(8-9%,见表2).睡眠时间和睡眠质量还受到许多其他因素的影响,如家庭工作时间、往返工作地点、工资率、工作与家庭的冲突和环境。更短的通勤时间和更高的收入可以为更长的和更好的睡眠提供支持,因为工人可以节省通勤时间,负担得起更好的生活环境(例如,更好的社区,住房),并可以支付影响他们时间使用的家务活动。这些因素在今后的研究中应予以考虑。大量与睡眠质量显著相关的潜在混淆变量凸显了获得高质量睡眠的复杂性,并表明它可能受到本研究未包括在内的许多其他因素的影响。

当纵向数据可用时,未来的研究可能会调查工作强度和睡眠质量之间是否存在因果关系。未来的研究也可能受益于探索和寻求确定保护因素。我们的研究支持了现有的研究,即睡眠质量和工作强度之间存在联系。值得注意的是,它强调了除了简单地降低工作强度、工作量和时间压力之外,还有更多改善睡眠质量的途径。

结论

睡眠是一个人健康和幸福的重要因素,睡眠质量差对澳大利亚人有广泛的影响。这项研究的结果表明,在高强度条件下工作与睡眠质量差密切相关,这种影响甚至比长时间工作的影响更大。制定和实施旨在降低工作强度的工作场所政策,有助于解决澳大利亚睡眠方面的挑战,并为个人、工作场所和更广泛的社会促进更好的工作和健康结果。

数据可用性

目前研究中使用的数据集尚未公开,但如果该研究所批准访问,则可以从墨尔本研究所访问。当前研究中使用的代码可根据要求提供。

笔记

-

代码可根据要求提供。

参考文献

ABS(2018年)全国健康调查:初步结果。澳大利亚统计局。

ABS(2021)了解全职和兼职工作。二级了解2021年全日制兼职工作。澳大利亚统计局,堪培拉。可以在https://www.abs.gov.au/articles/understanding-full-time-and-part-time-work.2022年5月15日访问。

世界卫生福利研究院(2021年)睡眠相关呼吸障碍,重点是阻塞性睡眠呼吸暂停。澳大利亚卫生和福利研究所,堪培拉

Åkerstedt T, Fredlund P, Gillberg M等人。(2002a)在一个大的代表性样本中,工作负荷和工作时间与睡眠紊乱和疲劳的关系。中国生物医学杂志,32 (1):366 - 366

Åkerstedt T, Knutsson A, Westerholm P等人(2002b)睡眠障碍、工作压力和工作时间:一项横断面研究。中国心理学报,32 (3):344 - 344

Bardasi E, Wodon Q(2010)长时间工作和别无选择:几内亚的时间贫困。女性主义经济学16(3):45-78

Bassett M, Lupis B, Gianferante D等(2015)睡眠质量而非睡眠数量对急性心理社会应激的皮质醇反应的影响。压力18 (6):638 - 44

Bjorvatn B, Sagen M, Øyane N等人。(2007)Hordaland健康研究中睡眠时间、体重指数和代谢指标之间的关系。中国睡眠科学,16(1):66-76

张志刚,张志刚。工作强度、性别与幸福感的关系。讨论文件第96号,联合国社会发展研究所。

赵珊珊,金伟,Park H等。(2013)女性员工抑郁症状与工作压力和睡眠质量的关系。中华医学杂志25(1):1 - 9

刘志强,李志强,李志强(2006)教师工作压力、工作反思与睡眠的关系。《工作与心理》15(2):181-196

De Lange H, Kompier A, Taris W et al.(2009)辛苦的一夜:工作要求与工作控制、睡眠质量与疲劳之间关系的纵向研究。中国睡眠科学,18(3):374-383

邓旭,刘旭,方锐(2020)社区护士工作压力与睡眠质量的相关性评价。医学99:4

Doan T, Ha V, Leach L, La A(2021)心理健康:谁更容易受到高强度工作的影响?来自澳大利亚纵向数据的证据。中国建筑科学与工程学报27 (4):344 - 344

Doan T, Labond C, Yazidjoglou A等人(2022)健康与职业:老年人工作时间的限制。老龄化与社会1-29。

杨晓明,张晓明,张晓明,等(2018)睡眠对时间利用和劳动生产率的影响。经济统计100(5):783-798

Gillet N, Huyghebaert-Zouaghi T, Réveillère C等人。(2020)工作要求通过睡眠质量和放松对护士倦怠和出勤的影响。临床护理杂志29(3):583-592

Härmä M, Karhula K, Ropponen A等人。(2018)工作轮班和轮班强度变化与疲劳和睡眠干扰变化的关联:一项学科内研究。中华卫生杂志(4):394-402

Hirshkowitz M, Whiton K, Albert S等人(2015)国家睡眠基金会的睡眠时间建议:方法和结果总结。睡眠健康1(1):40-43

黄浩,李b(2019)工作压力、抑郁和疲劳对长期护理机构护理人员睡眠质量的影响。J韩国人。酒吧健康护理33(2):163-174

James M, Honn A, Gaddameedhi S等人(2017)倒班工作:打乱昼夜节律和睡眠对健康和幸福的影响。Curr Sleep Med报道3(2):104-112

Kalimo R, Tenkanen L, Härmä M等人(2000)工作压力与睡眠障碍:来自赫尔辛基心脏研究的发现。应激医学16(2):65-75

Kim H, Lee E(2015)根据职业和性别工作时间与睡眠障碍的关系。生物钟杂志32(8):1109-1114

Lallukka T, Rahkonen O, Lahelma E等人(2010)中年女性和男性的睡眠抱怨:工作条件和工作-家庭冲突的贡献。睡眠科学研究19(3):466-477

Lamond N, Tiggemann M, Dawson D(2000)预测II型糖尿病睡眠中断的因素。睡眠23 (3):415 - 416

兰斯E,巴茨M,米歇尔斯C(2006)他们到底说了什么?方法9(2):202-220

林顿J(2004)工作压力是否预示失眠?前瞻性研究。Br。中华卫生杂志9(2):127-136

马志刚,李志刚,李志刚(1992)驾驶考官工作负荷的心理生理研究。见:克拉格特H编《提高工业绩效:整合因素的经验》。泰勒和弗朗西斯,伦敦,245-260页

Miyata S, Noda A, Iwamoto K等人(2013)睡眠质量差会损害老年人的认知能力。中国睡眠科学杂志,22(5):535-541

Moraes W, Poyares D, Zalcman I等(2013)在成年人口的代表性样本中,通过客观方法评估身体质量指数和睡眠时间之间的关系。睡眠医学14(4):312-318

Nakashima M, Morikawa Y, Sakurai M等(2011)白领长时间工作与睡眠问题之间的关系。中国睡眠杂志,20(1):11 - 11

Nakata A(2011)全职员工的工作时间、睡眠充足度和抑郁症患病率:一项基于社区的横断面研究。中华临床精神病学杂志32 (5):855

Park E, Lee Y, Park Y(2018)韩国临床护士睡眠质量与护士工作效率的关系。兽医杂志26(8):1051-1058

Piasna A(2018)计划努力工作:欧洲工人的非标准工作时间和工作强度之间的关系(2005-2015)。人力资源管理杂志28(1):167-181

Rahe C, Czira E, Teismann H, Berger K(2015)睡眠质量差与肥胖的关系。睡眠医学16(10):1225-1228

Reynolds C, Appleton L, Gill T等(2019)澳大利亚慢性失眠障碍。睡眠健康基金会。

Ribet C, Derriennic F(1999)年龄、工作条件和睡眠障碍:法国队列ESTEV的纵向分析。睡眠22 (4):491 - 504

罗斯金德R,格雷戈里B,马利斯M等人。(2010)睡眠质量差的成本:工作场所生产力损失和相关成本。中华医学杂志52(1):91-98

Sluiter K(1999)工作特征对恢复需求和体验健康的影响:对客车司机的研究。人体工程学42 (4):573 - 583

斯特菲尔德J,史密斯J,曼斯菲尔德等(2021)睡眠障碍的社会和经济成本。睡眠44 (11):zsab132

Swanson M, Arnedt J, Rosekind R等人(2011)睡眠障碍与工作绩效:2008年美国国家睡眠基金会睡眠调查结果。中国睡眠科学杂志,20(3):487-494

Van Laethem M, Beckers G, Kompier M等(2015)工作压力、睡眠质量与毅力认知的双向关系。中国生物医学工程学报,27 (5):391-398

Virtanen M, Ferrie E, Gimeno D等人(2009)长时间工作与睡眠障碍:白厅II前瞻性队列研究。睡眠32 (6):737 - 745

确认

本研究使用了澳大利亚家庭、收入和劳动力动态(HILDA)调查收集的数据。HILDA调查由墨尔本大学墨尔本研究所设计和管理,由澳大利亚政府社会服务部资助。

作者信息

作者及隶属关系

贡献

SL进行了文献综述,资料工作,并起草了论文。林德尔在构思、论文结构和编辑方面提供了建议。TD帮助开发想法、数据工作、建模、解释回归估计、编辑和修订。

相应的作者

道德声明

相互竞争的利益

作者声明没有利益竞争。

伦理批准

该研究伦理协议由澳大利亚国立大学人类研究伦理委员会批准。

知情同意

本研究使用了HILDA调查的二手数据,该调查由墨尔本研究所进行和管理。作者获得了访问数据集的权限,并且认为当前研究不需要知情同意。

额外的信息

出版商的注意施普林格自然对出版的地图和机构从属关系中的管辖权主张保持中立。

权利和权限

开放获取本文遵循知识共享署名4.0国际许可协议(Creative Commons Attribution 4.0 International License),允许以任何媒介或格式使用、分享、改编、分发和复制,只要您对原作者和来源给予适当的署名,提供知识共享许可协议的链接,并注明是否有更改。本文中的图像或其他第三方材料包含在文章的创作共用许可中,除非在材料的信用额度中另有说明。如果内容未包含在文章的创作共用许可协议中,并且您的预期使用不被法定法规所允许或超出了允许的使用范围,您将需要直接获得版权所有者的许可。要查看此许可证的副本,请访问http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

关于本文

引用本文

Lyons, S, Strazdins, L. & Doan, T.工作强度和工人的睡眠:澳大利亚工作的一个案例。人文社会科学共同体9, 381(2022)。https://doi.org/10.1057/s41599-022-01410-2

收到了:

接受:

发表:

DOI:https://doi.org/10.1057/s41599-022-01410-2